在现代社会,随着水上活动的日益普及和自然灾害风险的不断增加,加强游泳技能培训、提升灾难防范能力以及促进全民水上安全意识的普及,已成为社会公共安全体系中不可或缺的重要组成部分。游泳不仅是一项体育技能,更是一种生命安全技能,它关系到个体的自我保护、社会的应急能力以及国家的防灾减灾水平。本文从四个方面对这一主题进行系统阐述:首先分析加强游泳技能培训的现实意义与路径;其次探讨提升灾开云中心难防范能力的策略与实践;然后论述水上安全教育的普及与创新方式;最后总结社会多元协同推进的机制建设。通过对这些方面的综合论述,旨在呼吁全社会共同构建“人人懂水性、人人重安全、人人能自救”的安全格局,为构建健康、安全、和谐的社会环境提供理论支持与实践路径。

1、加强游泳技能培训的现实意义

游泳作为一项基础性的生存技能,不仅在体育教育中占据重要地位,更在防止溺水事故、提升国民身体素质方面发挥关键作用。近年来,溺水事故仍是青少年意外伤亡的主要原因之一,加强游泳技能培训能够显著降低此类悲剧的发生率。掌握游泳技能,不仅能增强体质,更能在紧急情况下挽救生命。

从教育体系角度看,学校是推广游泳教育的核心阵地。将游泳课程纳入学校体育教学体系,不仅能系统性地普及水上技能,还能培养学生的安全意识和自我保护能力。通过标准化教学和科学训练,学生能够在掌握正确泳姿的同时,学习如何识别和应对水域风险。

社会体育机构和社区也应在游泳技能培训中发挥积极作用。政府可通过政策扶持、资金补贴、设施开放等措施,鼓励社会力量参与培训普及工作。尤其是在乡镇和农村地区,应加强基础设施建设,扩大游泳培训的覆盖范围,让更多人群享有安全教育和技能提升的机会。

2、提升灾难防范能力的科学路径

提升灾难防范能力,首先要强化公众的风险认知。许多水上灾害往往源于人们对环境变化缺乏了解,对危险信号反应迟缓。因此,应通过科普教育、宣传活动和模拟演练等方式,提升公众对水灾、水位突涨等自然灾害的感知与应对能力,使防范意识内化为日常生活习惯。

其次,应完善防灾体系和应急响应机制。政府部门需建立科学的水域安全监测与预警系统,对重点区域进行实时监控,及时发布风险信息。同时,加强救援队伍建设,提升专业救援能力和应急协调水平,使公众在面对灾难时能够获得快速有效的救助。

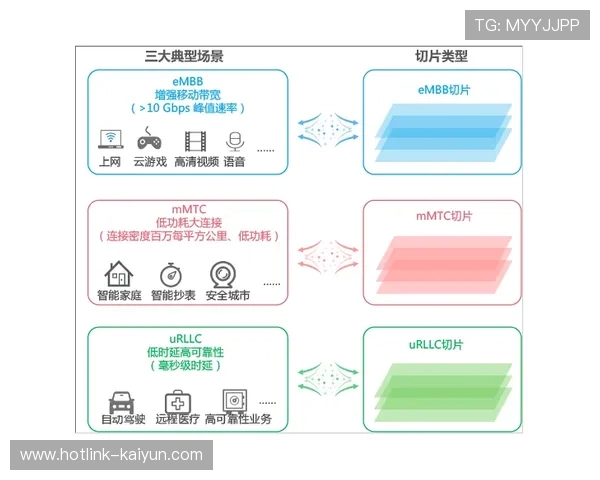

此外,防灾能力的提升离不开技术手段的支持。借助现代信息技术,如大数据分析、无人机巡查、智能水文监测等手段,可以显著提高灾害预测的准确性和响应速度。这些科技的融入,使得防范和应对水上灾害的全过程更加智能化、系统化、精准化。

3、普及水上安全意识的创新举措

普及水上安全意识是防范溺水事故的根本措施。传统的宣传方式虽然有一定效果,但面对现代社会多元化传播环境,需要更加创新的教育形式。例如,可以利用短视频平台、社交媒体、动漫化宣传片等方式,将安全知识以生动有趣的形式传达给公众,尤其是青少年群体。

学校与社区的合作也是水上安全教育的重要途径。通过建立水上安全教育基地、举办主题活动、组织家庭参与型安全培训等方式,可以增强家长与学生的互动,提高全社会对安全教育的关注度和参与感。让每个孩子、每个家庭都成为水上安全知识的传播者。

此外,水上安全意识的普及还应注重实操环节。仅有理论教育是不够的,应通过模拟训练、水上应急演练等方式,让公众在实践中掌握逃生、自救与互救技能。通过实际演练,可以让人们在面对突发事件时保持冷静,采取正确措施,从而大大提升生存几率。

4、构建社会协同推进的长效机制

要实现游泳技能培训与水上安全意识的广泛普及,离不开政府、学校、企业和社会组织的共同参与。政府应发挥统筹作用,制定明确的政策指导和发展规划,建立跨部门协作机制,推动游泳教育与防灾教育相结合,实现资源共享与信息互通。

教育部门应在课程体系中强化水上安全教育内容,确保每个学生都能接受系统的游泳技能培训和防灾教育。同时,社会机构可以提供多样化的培训形式,如亲子游泳班、应急救生课程、户外水域体验等,形成多元教育格局。

媒体和公众组织也应积极参与,发挥舆论引导与社会监督作用。通过媒体传播成功案例、曝光安全隐患、宣传防范知识,可以进一步提升全民参与度。各方形成合力,才能构建出一个长期有效的社会化安全教育体系,为水上安全保驾护航。

总结:

加强游泳技能培训、提升灾难防范能力和普及水上安全意识,是提升国民安全素养的重要战略举措。它不仅关系到个人生命安全,更关乎社会的整体安全水平。通过教育培训、科技赋能和制度创新,可以有效预防溺水与水灾事故,提升全民自救互救能力,为社会稳定和谐奠定坚实基础。

未来,应继续深化政策保障、完善教育体系、强化社会协同,推动水上安全教育向制度化、常态化方向发展。只有全社会共同参与,才能真正实现“人人学游泳、人人懂防灾、人人能自救”的安全愿景,构建安全文明的水上环境,让生命在每一片水域都得到尊重与守护。